食の重要性と栄養の正しい知識

株式会社コーケンは、食の重要性と栄養の正しい知識を、多くの人に伝えたいという想いから1980年に創業しました。最初に取り組んだのが「栄養分析システム」の開発です。開発目的は、生活者が食生活への意識を高め、栄養に関する知識を深めることで、 生活習慣の改善やアスリートの体づくりなどに役立つと考えたからです。しかし当時は食事の重要性を、いくら訴えてもて聞き入れてもらえない状況でした。

株式会社コーケンは、食の重要性と栄養の正しい知識を、多くの人に伝えたいという想いから1980年に創業しました。最初に取り組んだのが「栄養分析システム」の開発です。開発目的は、生活者が食生活への意識を高め、栄養に関する知識を深めることで、 生活習慣の改善やアスリートの体づくりなどに役立つと考えたからです。しかし当時は食事の重要性を、いくら訴えてもて聞き入れてもらえない状況でした。

「強化食」の試験導入は、甲子園を目指す複数の学校で行ないました。選手の体調パフォーマンスの変化を分析した結果、一定の栄養補助効果が確認されました。しかし、選手一人一人の家庭での、栄養摂取状況(栄養の過不足)が違うことから、単に「強化食」を摂取させるだけでは、効果的なパフォーマンスupにはつながりにくいという結果が出ました。効率的にパフォーマンスを向上させるには、日常の食事管理までおこない、選手とその食事をつくる保護者の食事についてのリテラシー向上が必須である、という課題が浮かび上がりました。

その対策として、選手の肉体強化につなげるための食事(栄養学的)の摂り方について、強化食を実践するチームに栄養セミナーを開催し、食事の重要性や栄養バランスの考え方について啓発を行いました。セミナー後、指導者に選手の食事管理について伺うと、3ヶ月で意識が薄らぎ出来れば毎月指導を行えないかという要請を受けます。食トレプログラムは、その解決策として、毎月選手の食事をスマホで管理栄養士がチェックできるシステムを構築。また栄養セミナーを重ねるうちに高校球児の体調パフォーマンスupの鍵を握るのは、選手本人の自覚と、食事を作る保護者の役割が重要であることから、セミナーは選手と保護者の同席を義務付けました。

血液検査をしない健康診断が無いように、栄養状態を知らずに栄養セミナーを聞いても、現実の改善がイメージわきません。栄養セミナーを有意義なものにするために、選手の栄養分析を事前に行い、その結果をもとにデータを見ながら説明します。一般論でなく、選手個人の分析結果なので、食事をサポートする保護者も選手自身も、肉体強化に必要な栄養素の過不足が見え、改善イメージをしっかり理解できます。このデータに基づく栄養セミナーの開催が、保護者と選手の食トレ、リテラシー向上の決め手となりました。

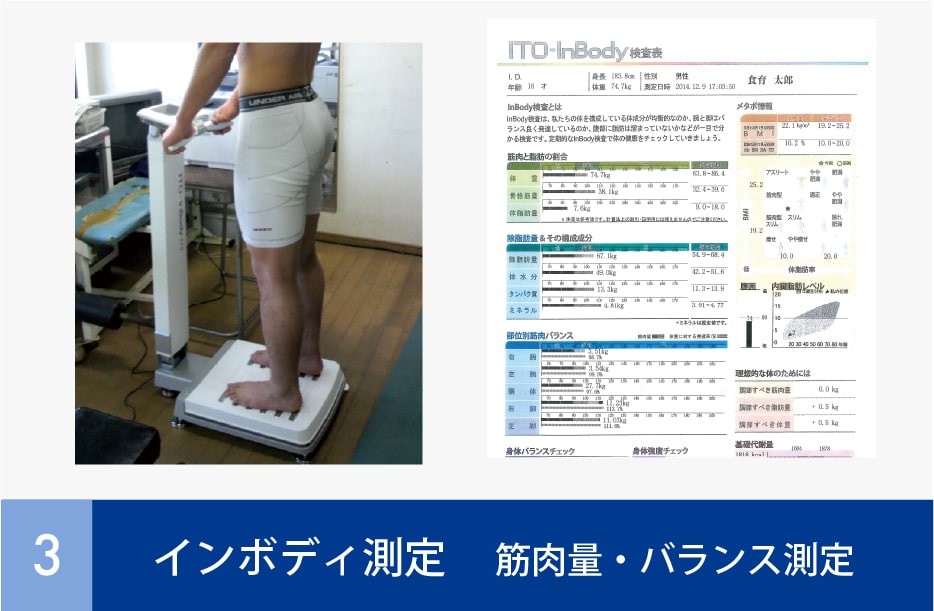

競技⼒向上のための、食事改善に取り組んだ選手の栄養管理をより正確に行うため、体成分分析装置を導入し定期的に、体脂肪率、筋肉量、骨量、内臓脂肪などを測定します。測定結果をもとに体成分を分析し、体脂肪率や筋肉量の変化を追い、目標に対して進捗を確認します。コーケンメディケアは、このデータを蓄積し、管理栄養士やトレーナーが、より効果的な栄養管理やトレーニングを追及しています。

アスリートにとり食事は、競技力を向上させるための基盤となる非常に重要な要素です。アスリートの食事を適切に管理することで、トレーニングの効果は最大となり、競技での勝利につながります。

コーケンメディケアは、アスリートの食事はトレーニングと同等に重要であるという概念のもと、「食トレ」という造語をつくり、食事トレーニングにおいて蓄えられる、栄養の充足率と勝率の関係など、科学的な根拠に基づいたデータの体系化を行ってまいりました。

結果に責任を持つ コーケンメディケアの

食トレプログラム

高校球児が甲子園まで勝ち進むには、地方大会で平均で3試合から7試合程度勝ち抜き、甲子園で優勝するには5試合戦わねばなりません。甲子園出場となると、地方予選からおおよそ50日の間に8試合から12試合を戦うことになります。このような過酷な戦いを制するには、必要栄養100%の充足率ではスタミナ切れを起こし、データでは地方予選すら勝ち上がれないのが現実です。

1999年にスポーツ障害治療から取り組みを開始した事業は、怪我や故障の未然防止のためのコンディショニング管理から、栄養指導、現在は食トレプログラムへと進化を遂げています。甲子園を目指す複数校から始まった食トレは、2024年チームでの参加校が105チームとなり、のべ8万人の高校球児に食トレを指導し実践してまいりました。地方大会1、2回戦で敗退していた進学校が食トレプログラムで準決勝 決勝戦まで勝ち進むようになり、甲子園での優勝 準優勝 プロ野球選手も45名を数えます。

食トレ実施校と未実施高の、球児の身長や体重の違いは外見で判別できるほどです。栄養とトレーニング、オフ・オンシーズンの栄養管理により、選手はより効率的に身体を鍛えることができます。これにより、選手が自ら体格を向上させる意識が高まり、結果として高校野球のレベルが全体的に向上し、プロを目指す選手が増えていると言えます。また、数字には現れないのですが、食トレを導入することによってケガが減り、夏場の試合に多い筋痙攣や足がつるなどの突発的な障害は、ここ数年導入校の試合ではほとんど見られません。

アスリートとしての体力づくりにも技術力UPにも、栄養の土台を築くことが先決です。栄養不足のまま練習や肉体トレーニングに励んでも、効果は出ず、怪我もしやすくなります。「食トレプログラム」は、勝てるカラダを作るために「いつ」「何を」「どのように食べるか」を、本人と食事をサポートする保護者に具体的な実践方法を伝え、結果を出すためのものです。高校球児に特化した「食トレ・プログラム」は成熟し、コーケンメディケアはアスリートに向けた食トレプログラムの会社として認識されるようになってまいりました。

本来、食トレプログラムは子どもの運動能力が飛躍的に伸びるジュニア期(9~12歳)を、有効に活用しアプローチすべきプログラムです。そのためにはスポーツ指導者や父兄に、身体の土台をつくる食と栄養に関する正しい知識とその理解が必須です。まだチーム数は少ないのですが、ジュニア野球チームやサッカーチーム、また将来アスリートを目指す陸上、ボクシングなど、チーム参加だけではなく意識が高い個人選手から、パーソナル食トレの申し込みが増えています。このように、食トレは他競技にも応用が始まり、年代、競技特性に応じた食トレプログラムが求められるようになってまいりました。

競技力を向上したい、ケガを予防しもっと強くなりたい、そのために自分の栄養状態を知りたい、しかし自己流の頑張りだけで栄養を満たすのは難しい・・・このような思いの個人アスリートから、食トレ指導要請が増え、2020年から「パーソナル食トレプログラム」の開発に着手、2023年から受付を開始しました。

パーソナル食トレは、これまで築いたチーム用の食トレプログラムを、全てWeb上で行えるフローに改訂し、栄養分析システムもスマホで管理が素早く行える新たなシステムを構築しました。

チーム単位の食トレと比べても遜色のないプログラム実現のため、体づくりのエキスパートとして経験豊富な管理栄養士が、個人アスリートの毎月の栄養分析とコンディショニングチェックデータを管理し、正しく健康的な食生活で、競技力向上を実践できるようにアドバイスをいたします。